服務(wù)熱線

010-57018965

生活 · 藝術(shù) · 家+

自古以來(lái),大量的珍貴古籍因?yàn)樵庥龈鞣N天災(zāi)人禍而湮滅不見(jiàn),給整個(gè)社會(huì)尤其是學(xué)術(shù)界帶來(lái)巨大的損失。歷史上政治原因和戰(zhàn)亂導(dǎo)致的書(shū)籍焚毀和散失不可勝數(shù),除了這些人為因素的破壞以外,古籍更多毀于自然因素。在科學(xué)技術(shù)水平落后的古代,雖然古人對(duì)待藏書(shū)十分珍視,但火災(zāi)、水患和蟲(chóng)蛀等仍然吞噬了大量的古籍。

古代保護(hù)古籍的方法多數(shù)都是重在預(yù)防,主要從建筑防護(hù)、古籍制作材料和古籍管理等幾個(gè)方面著手,同時(shí)結(jié)合施藥和晾曬等防治結(jié)合的措施,對(duì)于藏書(shū)進(jìn)行嚴(yán)格管理,并對(duì)破損的古籍進(jìn)行救治性修補(bǔ),從而達(dá)到古籍保護(hù)的目的。

01.建筑防護(hù)

建筑防護(hù)是指藏書(shū)建筑對(duì)于藏書(shū)的防護(hù)。我國(guó)古代藏書(shū)建筑不僅體現(xiàn)著中華文化特有的內(nèi)涵和藝術(shù)特色,而且能夠在當(dāng)時(shí)的物質(zhì)條件和科學(xué)技術(shù)下,既保持古典建筑的美感,又具備防火、防潮、防塵、防蟲(chóng)、防盜等實(shí)際功用。

古代藏書(shū)建筑在選址上非常講究。總體而言,從防潮、防火、防塵等角度考慮,古代藏書(shū)建筑大多選擇地勢(shì)高且周?chē)兴驀@但又比較干燥的地方,建筑多為寬敞的高樓,周?chē)懈邏η乙h(yuǎn)離日常居所。

古代藏書(shū)建筑的材料主要有石質(zhì)、磚瓦、琉璃和木質(zhì)幾種。不透氣的石質(zhì)材料一般作為圍墻的基礎(chǔ),具有防火防潮防盜和一定的封存作用。磚瓦材料一般用來(lái)鋪地或者包鑲屋室墻裙,可以防止水氣滯留、阻隔地下潮氣。琉璃材料多用于附屬建筑,用來(lái)加固和保護(hù)房頂?shù)哪緲?gòu)件,以抵抗風(fēng)吹日曬的侵蝕。木質(zhì)材料常用于藏書(shū)建筑的主體結(jié)構(gòu),這種構(gòu)造有一定的伸縮彈性而且有抗沖擊性,但因其易燃、易腐蝕、易蟲(chóng)蛀等特性,也給古代藏書(shū)埋下了隱患。

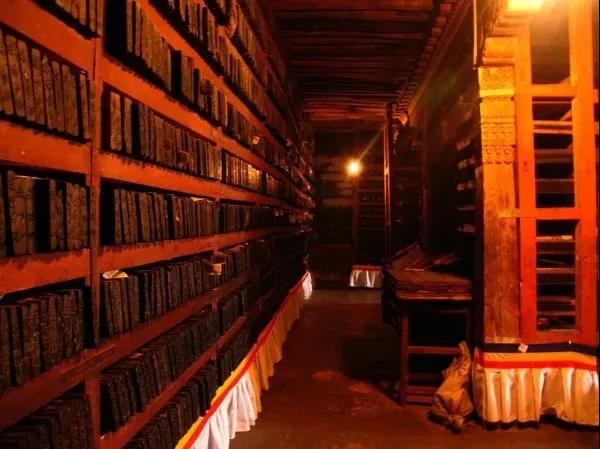

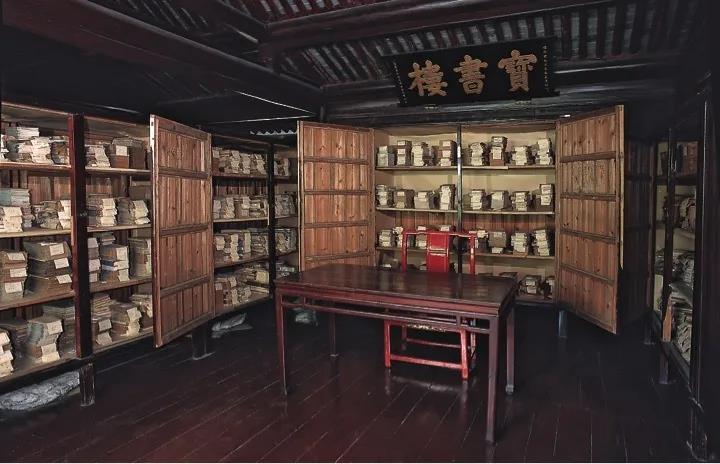

古代藏書(shū)建筑的樣式主要有石室和藏書(shū)閣兩種。石室是一種人工建造的石結(jié)構(gòu)藏書(shū)室,不僅通風(fēng)除濕,而且防火防盜。石室藏書(shū)的傳統(tǒng)早在先秦時(shí)期就已出現(xiàn),直到清代依然沿襲。東漢曹曾的“曹氏書(shū)倉(cāng)” 和敦煌石室都是非常著名的例子。隨著木質(zhì)建筑的盛行,木樓藏書(shū)的傳統(tǒng)開(kāi)始興盛起來(lái),藏書(shū)閣逐漸取代石室,成為藏書(shū)建筑的主要樣式。藏書(shū)閣的樣式美觀別致,而且其間架結(jié)構(gòu)寬敞通風(fēng),防潮防曬效果顯著,因而廣受古代藏書(shū)家的青睞,浙江寧波的天一閣就是木樓藏書(shū)的典范。

▲天一閣

02.古代防蛀加工紙

早在簡(jiǎn)帛時(shí)期,人們就開(kāi)始使用殺青、涂液、贅簡(jiǎn)等方法來(lái)幫助古籍避蠹防蛀。殺青是把新竹中的汁液放在火上烤干。涂液則是在竹木簡(jiǎn)上涂上一種特殊的液體。贅簡(jiǎn)就是在正文前附加一兩枚空白簡(jiǎn)以保護(hù)正文。

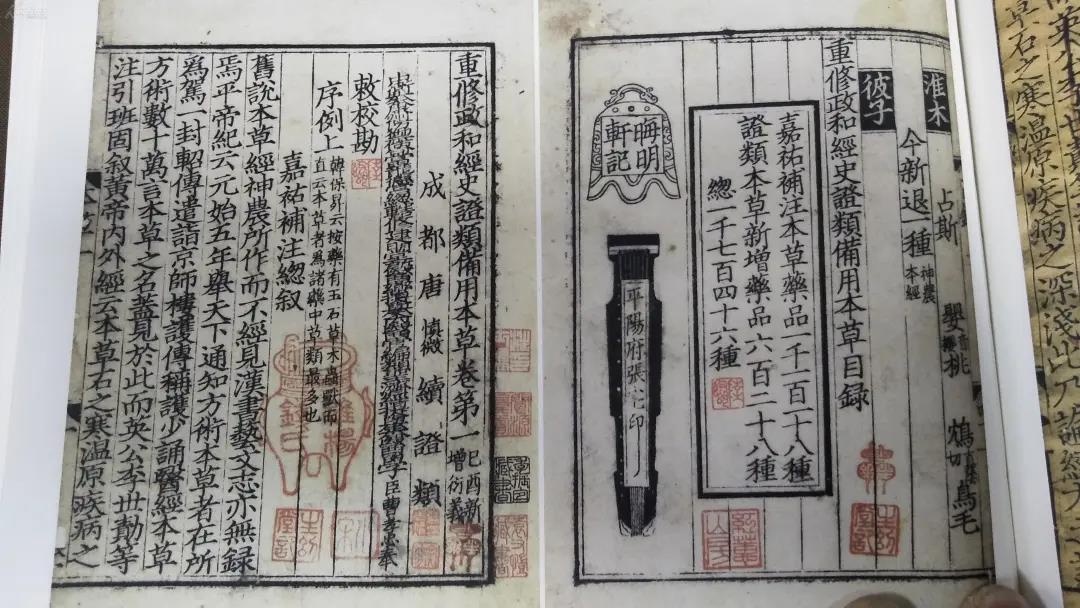

到了紙質(zhì)文獻(xiàn)時(shí)代,古人使用的都是用麻、藤、竹、稻草、樹(shù)皮等植物纖維制造的紙張,這種植物纖維紙有很長(zhǎng)的壽命。人們還用黃紙、椒紙和萬(wàn)年紅紙等各種防蛀加工紙來(lái)保護(hù)典籍。

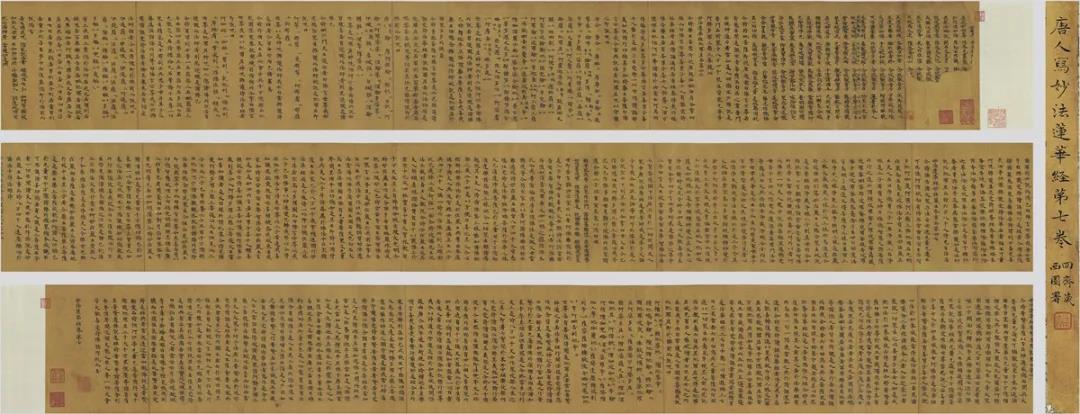

黃紙是通過(guò)“染潢”將紙張染成黃顏色而得到的。范文瀾在其《中國(guó)通史》中指出:“在紙上涂黃色防蠹藥物稱為黃紙。”北魏時(shí)期染潢技術(shù)已經(jīng)非常成熟了,到了唐代以后黃檗汁染紙避蠹的方法在民間已經(jīng)非常普遍了。硬黃更是唐代黃紙中的精品,防蠹、防潮、防朽效果顯著。當(dāng)時(shí)多用硬黃紙寫(xiě)經(jīng),如敦煌經(jīng)卷,故能保持千余年依然完好。

▲硬黃紙

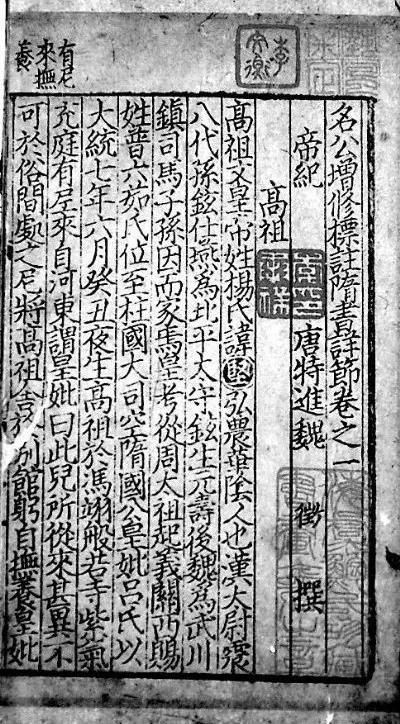

古人還用花椒、胡椒、老椒等溶液將紙張染漬制作“椒紙”。由于浸染椒紙的各種椒類含有具備防蟲(chóng)殺蟲(chóng)效果的化學(xué)成分,因而椒紙避蠹性能良好。現(xiàn)存南宋刻本《名公僧修標(biāo)注南史詳節(jié)》一書(shū)即用椒紙印成,至今保存完好,沒(méi)有蟲(chóng)蠹損害的跡象。但由于制作工藝繁復(fù),椒紙的數(shù)量也非常有限,在當(dāng)時(shí)主要是為皇家藏書(shū)所定制。

萬(wàn)年紅紙即鉛丹防蠹紙,是把鉛丹研細(xì),加入少量添加劑,刷在毛邊紙或連史紙上晾干而成,因其顏色呈橘紅色且性能穩(wěn)定而得名。鉛丹的主要成分有劇毒而且性能穩(wěn)定,萬(wàn)年紅紙用作前后內(nèi)封頁(yè)或襯紙就可以起到很好的避蠹防蛀效果,而且顏色和功用都?xì)v久而不衰。

03.造墨精良

我國(guó)古代印書(shū)用的是特產(chǎn)的石墨和礦物顏料,字跡鮮明而且不易褪色、脫落,能夠長(zhǎng)期保存。早在公元前2700年,我國(guó)就出現(xiàn)了墨,先秦時(shí)期就有人用墨書(shū)寫(xiě)。魏晉以后,制墨水平大大提高。到了唐代,徽墨已經(jīng)馳名于世界。徽墨產(chǎn)生于徽州一帶,不僅具有“色澤墨潤(rùn)、香味沉郁、紙筆不服、入紙不暈”等突出特點(diǎn),而且具有“薄紙如漆、萬(wàn)載存真”的效果。制墨原料的主要成分是碳黑,耐磨而不易擴(kuò)散,字跡牢固,色澤如漆。為了防蠹防腐,古人還會(huì)在墨中加入麝香、冰片和龍腦等原料。

04.施放藥物

十六世紀(jì)中期以后,防蠹防潮的植物、礦物和其他藥品開(kāi)始廣泛運(yùn)用于文獻(xiàn)保護(hù)過(guò)程中,主要是兩個(gè)方面,一是在藏書(shū)處施放藥物,二是制作藥物漿糊。

在藏書(shū)處施放藥物就是直接將植物、礦物性或動(dòng)物性藥物放置于藏書(shū)處,以驅(qū)逐蟲(chóng)鼠。歷史記載使用較多的防蟲(chóng)藥物主要有香草、麝香、樟腦、煙葉、桔皮、檀香和雄黃等。明清時(shí)期,著名的藏書(shū)樓天一閣也采用蕓香防蛀。用蕓香防蛀還會(huì)有一股香味,就是人們通常所說(shuō)的“書(shū)香”。

在紙質(zhì)文獻(xiàn)時(shí)代,漿糊主要用于粘接書(shū)葉、裱補(bǔ)圖書(shū)。由于漿糊中含有淀粉故極易招惹蟲(chóng)蟻和鼠害及霉?fàn)€,藥物漿糊的發(fā)明解決了這一重大難題。藥物漿糊就是在面粉中加入椒汁、藜蘆、藿香和楮樹(shù)葉等天然藥物,使之具有防蠹作用。

藿香

藿香

05.文獻(xiàn)管理和修復(fù)

古人在保存文獻(xiàn)的過(guò)程中,還實(shí)施了嚴(yán)密的管理措施,采取曝曬和包裝封套等科學(xué)方法來(lái)保護(hù)圖書(shū)。

古人在藏書(shū)的擺放方面很有講究,通常將圖書(shū)存放在通風(fēng)干燥、沒(méi)有陽(yáng)光直射且溫濕度都適宜之處,而且文獻(xiàn)安置得法。具體說(shuō)來(lái),書(shū)籍大多按經(jīng)、史、子、集分類排列,并編有書(shū)目提要以方便查閱。書(shū)箱排列疏朗,書(shū)籍?dāng)[放密度適中,而且定期檢點(diǎn)。文獻(xiàn)收藏中非常重要的制度之一就是防火制度,早在宋代就在文獻(xiàn)收藏機(jī)構(gòu)中設(shè)有專門(mén)的潛火司作為防火機(jī)構(gòu)并配備防火器材。明代的玄武湖黃冊(cè)檔案庫(kù)的防火制度則更為嚴(yán)格。

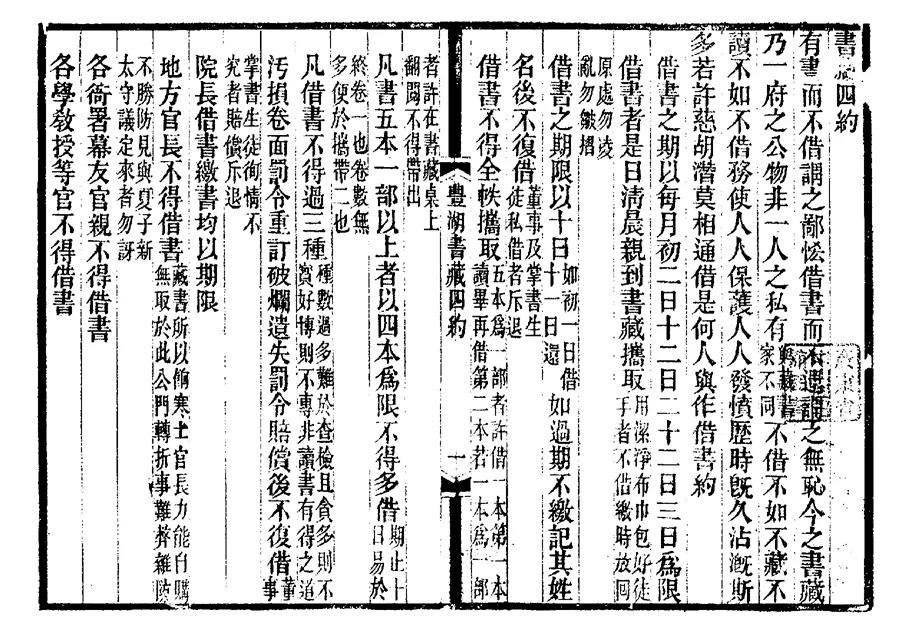

“曝書(shū)”也是古代的藏書(shū)制度之一,晾曬并翻檢是文獻(xiàn)防塵防蠹的有效方法。曝書(shū)可以上溯到西周,至唐宋之際公私藏書(shū)晾曬活動(dòng)已蔚然成風(fēng),并形成了嚴(yán)密的制度。梁鼎芬《書(shū)藏四約》中對(duì)于曝書(shū)有著詳細(xì)規(guī)定,即“每樓一層,置長(zhǎng)木桌四張,為檢書(shū)曬書(shū)之用”,“每年按季曬書(shū)一次” “曬書(shū)要擇晴日無(wú)風(fēng),要按次布曬,收時(shí)勿亂,要兩面翻曬,曬涼透后,方可收回”。其實(shí)曝書(shū)在具體的操作過(guò)程中有許多的講究,必須考慮季節(jié)及南北氣候的差異,因時(shí)因地而變通。

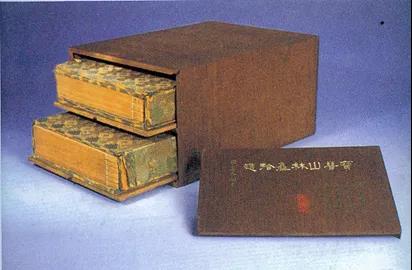

為避免書(shū)籍在收藏、翻閱的過(guò)程中遭到損毀,古人還制作書(shū)皮、縹囊、函套、夾板、書(shū)箱和書(shū)架來(lái)保護(hù)書(shū)籍。先秦文獻(xiàn)中就有“書(shū)篋”(“笥”、“笈”)的記載,是暫時(shí)存放簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)的器具。書(shū)皮又名書(shū)衣,可以有效保護(hù)圖書(shū)。書(shū)套又稱函套、函盒,就是用布套、錦套和木盒等將書(shū)包裝起來(lái),有利于防塵防潮并長(zhǎng)期保持平整。木盒比函套更加講究,最好是使用楠木和樟木。

▲函套

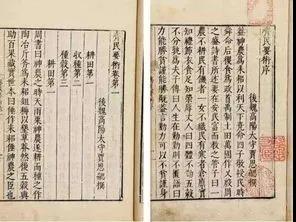

對(duì)于破損的文獻(xiàn),古人也嘗試著進(jìn)行修補(bǔ)。明朝周嘉胄提出了文獻(xiàn)修補(bǔ)的基本觀念,即“不遇良工,寧存故物。”可見(jiàn)修補(bǔ)文獻(xiàn)對(duì)技術(shù)的要求非常高,否則寧可讓文獻(xiàn)保持原樣。《齊民要術(shù)》則要求修補(bǔ)用紙要和原文獻(xiàn)匹配,“目非向明舉而看之,略不覺(jué)”。明代中期后,出現(xiàn)了不少文獻(xiàn)修補(bǔ)方面的能工巧匠。

古人煞費(fèi)苦心地采取種種措施對(duì)古籍妥加收藏保管,他們?cè)谖墨I(xiàn)收藏和保護(hù)的過(guò)程中總結(jié)出了一整套科學(xué)系統(tǒng)且行之有效的技術(shù)和方法,而且有很多都已形成書(shū)面的總結(jié),對(duì)于我們今天的圖書(shū)保護(hù)工作來(lái)說(shuō)也有重要的學(xué)習(xí)、研究和借鑒意義。

我們重拾千百年前古人的工匠精神,繼承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,讓藝術(shù)瑰寶壽延千載。如果您的書(shū)畫(huà)作品想要珍藏更久一些,就來(lái)第一文物修復(fù)研究院吧!

掃一掃 加關(guān)注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號(hào):京ICP備-19026694號(hào)-1