清 惲壽平 晴川攬勝圖 絹本 112x39.1遼博

在中國(guó)文人畫(huà)的審美中,“千樹(shù)萬(wàn)樹(shù),無(wú)一筆是樹(shù)。千山萬(wàn)山,無(wú)一筆是山。千筆萬(wàn)筆,無(wú)一筆是筆。有處恰是無(wú),無(wú)處恰是有”。(《南田論畫(huà)》)文人畫(huà)家在自己的繪畫(huà)中體會(huì)到了虛之實(shí)和實(shí)之虛。在文人畫(huà)中,空白并不是空的,它剛好是空的相反,它是充滿,它是洋溢。中國(guó)文人畫(huà)最偉大的超越莫過(guò)于對(duì)有與無(wú)的超越。在文人畫(huà)中,有與無(wú)都不是絕對(duì)的,有亦是無(wú),無(wú)亦是有,有無(wú)相通且相生。筆墨、線條,不只是造型的需要,它本身也被賦予了意義,其意義在有中之無(wú);空白不只是被涂抹,它本身也被賦予了意義,其意義在無(wú)中之有。中國(guó)畫(huà)不會(huì)像油畫(huà)那樣把所有的空白都涂滿,必須留下一些空白,因?yàn)樗蕾p著兩者。

中國(guó)的文人畫(huà),主張“得意忘形”。忘形,不同于變形。它既非有形,又非無(wú)形;它既是有形,又是無(wú)形。它包含了兩者。忘形不是去排斥形,而是去關(guān)注本性。只有在見(jiàn)到了本性時(shí),形才可能被忘掉。有形、無(wú)形都是對(duì)形的執(zhí)著;忘形,才能不為形所累,才是對(duì)形的超越。

在對(duì)待方法上,文人畫(huà)提倡“無(wú)法而法,乃為至法”。這里的無(wú)法就是忘法。它既非有法,又非無(wú)法;它既是有法,又是無(wú)法。它不是對(duì)技法的排斥,而是使技法純熟到忘卻。有法、無(wú)法,都是對(duì)技法的執(zhí)著;忘法,才能不為法所縛,才是對(duì)技法的超越。

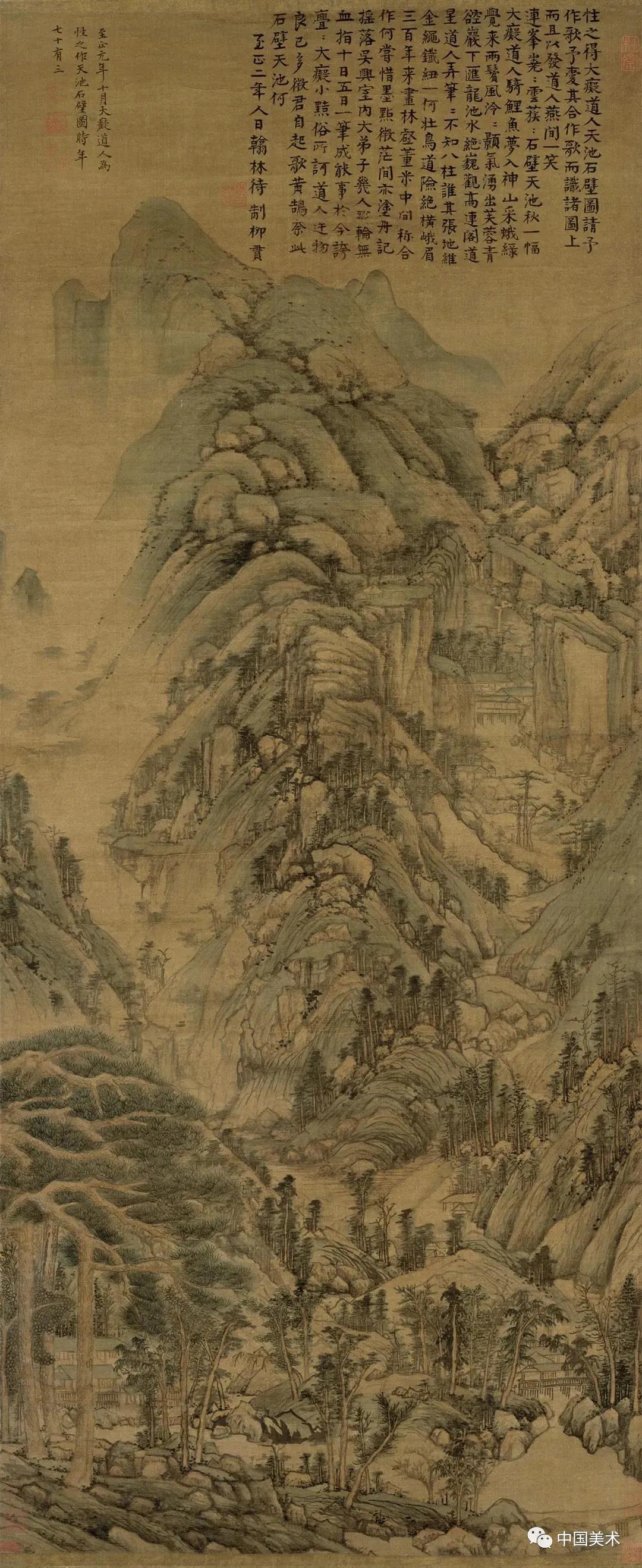

宋 李唐 《萬(wàn)壑松風(fēng)圖》臺(tái)北故宮博物院藏

中國(guó)的文人畫(huà)家,以繪畫(huà)為“墨戲”“聊以自?shī)省保l(fā)胸中逸氣,寫(xiě)天地生機(jī),“心淡若無(wú)”。所謂“筆筆有天際真人想,一絲塵垢便無(wú)下筆處。”其操筆則解衣盤(pán)礴忘我無(wú)為,“如盧敖之游太清,列子之御冷風(fēng)”,“人見(jiàn)其梨花龍翔,而不見(jiàn)其人與搶劍也。”

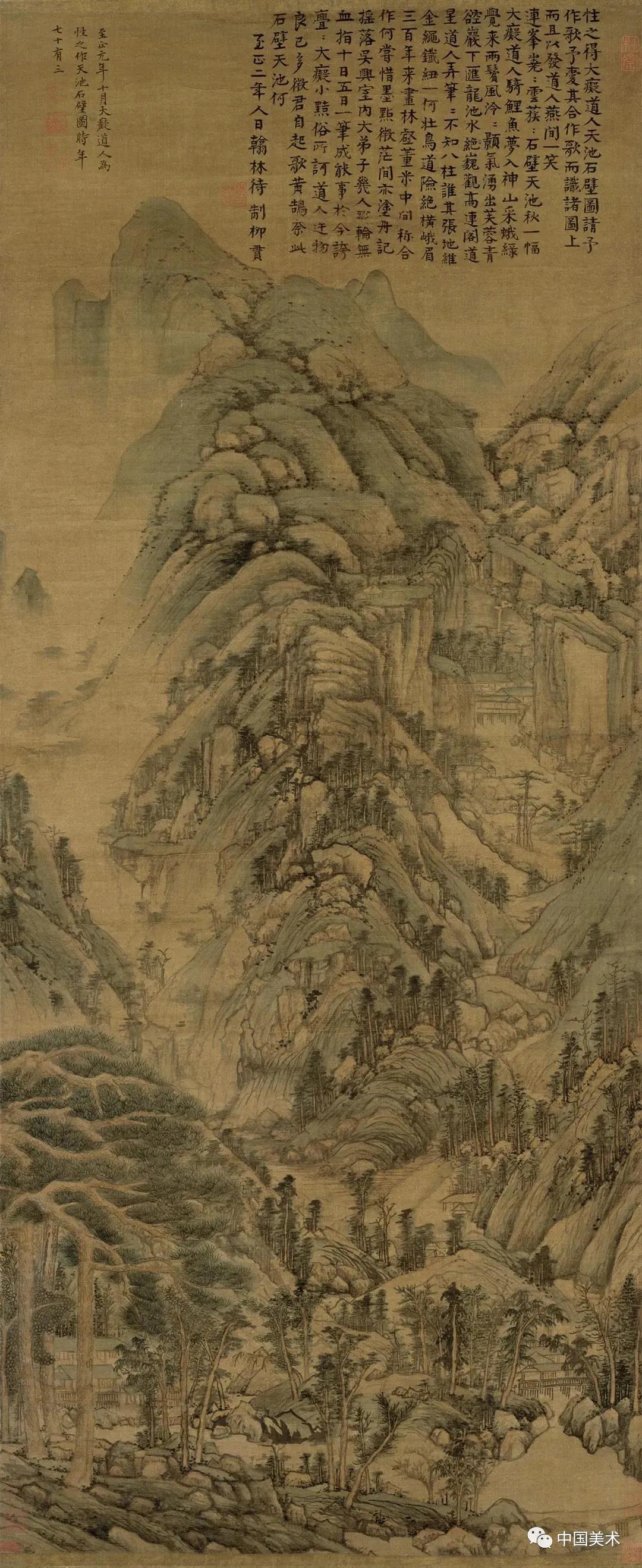

元 黃公望 天池石壁圖 故宮博物院藏

任何藝術(shù)都離不開(kāi)形式。但是中國(guó)的文人畫(huà)家能運(yùn)用形式而不被形式所運(yùn)用,運(yùn)用形式又不在形式里。任何藝術(shù)都離不開(kāi)技法,但是中國(guó)的文人畫(huà)家能運(yùn)用技法而不被技法所運(yùn)用,運(yùn)用技法又不在技法里。任何藝術(shù)都離不開(kāi)思考,但是中國(guó)的文人畫(huà)家主張思考而又不昧心性,“信筆取之,不滯于思”不把自己束縛在思想觀念里。所謂“不知如何用心,方到古人不用心處。不知如何用意,乃為寫(xiě)意。”(《南田論畫(huà)》)

宋 蘇軾?墨竹圖軸

西方藝術(shù)不停地變換形式、變換技法、變換觀念,是因?yàn)樗P(guān)注于形式、技法和觀念,所以會(huì)很快地厭煩某種形式、技法和觀念。然而對(duì)形式、技法與觀念的變換,不可能解決對(duì)形式、技法與觀念的厭煩。執(zhí)著于形的人,必然為形所累;執(zhí)著于技的人,必然為技所累;執(zhí)著于觀念的人,必然為觀念所累。要解決它,需要改變對(duì)藝術(shù)的關(guān)注點(diǎn),需要更加關(guān)注藝術(shù)的本性。畫(huà)家只有不依附于形式、技法與觀念,才能不執(zhí)著于對(duì)形式、技法與觀念的改變。為了擺脫某種形式的束縛,挖空心思去尋覓新的形式;為了擺脫某種技法的束縛,千方百計(jì)去尋覓新的技法;為了克服某種思想觀念的束縛,不得不鉆進(jìn)新的觀念。這種做法雖然擺脫了想要擺脫的形式、技法和觀念,卻永遠(yuǎn)擺脫不了束縛。中國(guó)的文人畫(huà)不是擺脫某種形式,而是擺脫對(duì)形式的執(zhí)著——忘形;不是擺脫某種技法,而是擺脫對(duì)技法的執(zhí)著——忘法;不是擺脫某種觀念,而是擺脫對(duì)觀念的執(zhí)著——忘我。