服務(wù)熱線

010-57018965

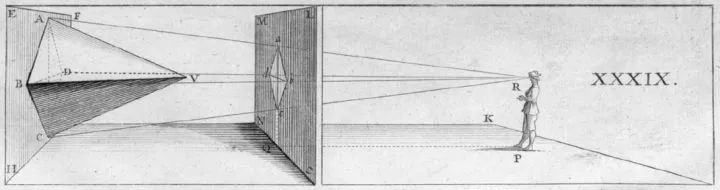

關(guān)于透視,現(xiàn)在主流的說法是,在文藝復(fù)興時(shí)期(14世紀(jì)-16世紀(jì),相當(dāng)于中國明朝)由建筑師貝魯奇發(fā)明。

后世馬薩喬成為第一位將透視應(yīng)用到繪畫的畫家,他的《圣三位一體》對(duì)西方影響極其深遠(yuǎn)。

意大利·馬薩喬《圣三位一體》

至于中國的透視畫法,一般認(rèn)為是在明代晚期由利瑪竇等人傳來。

但其實(shí),中國早在唐朝就有了透視法了。

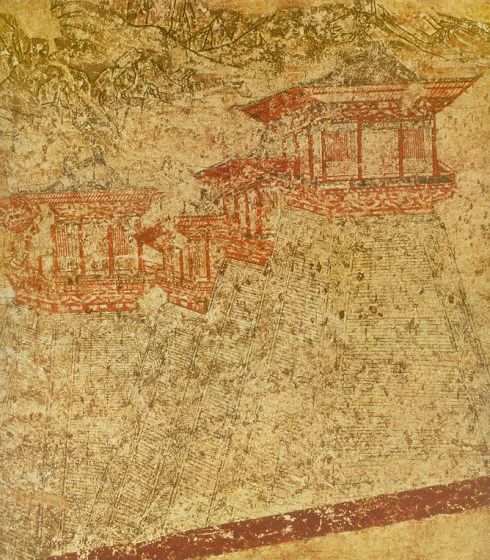

△唐代懿德太子墓壁畫(局部)

△唐代懿德太子墓壁畫(局部)

我們看唐代懿德太子墓中的壁畫,很明顯的用了透視的畫法。和我們今天的立體透視,并沒有什么本質(zhì)區(qū)別。

唐代懿德太子生卒年是682年-701年,他的墓必然在這一階段修成,墓道中的壁畫也是這一段完成的,這也就是說,中國繪畫運(yùn)用透視法,比西方至少要早了七百多年。

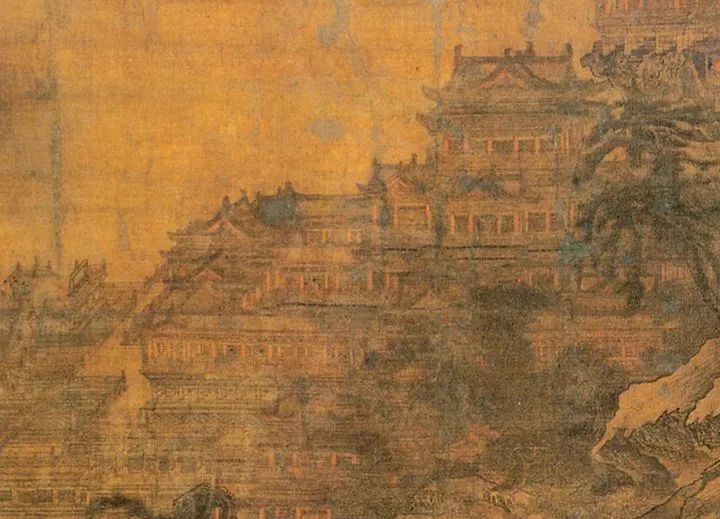

其后眾多繪畫中,都可見到透視的影子。

宋·張擇端《清明上河圖》局部

宋·郭忠恕《明皇避暑宮圖》局部

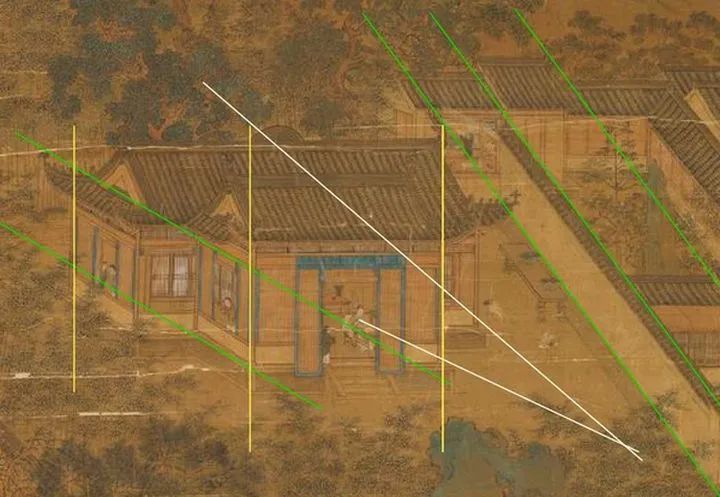

明·仇英《園林清課圖》局部

當(dāng)然,很多人印象中的大多數(shù)中國畫,基本上還是沒有怎么運(yùn)用 透視。

但其實(shí),中國畫后面發(fā)展到另一個(gè)階段。我們古代用的“焦點(diǎn)透視”極少,但卻發(fā)明并運(yùn)用了新的“散點(diǎn)透視畫法”。

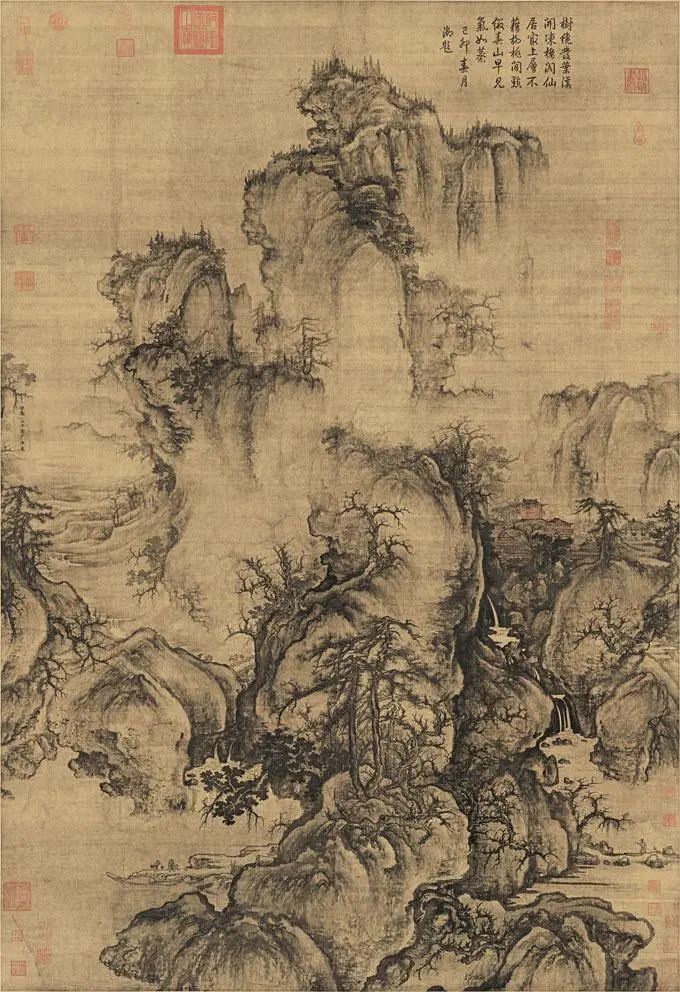

宋·郭熙《早春圖》

所謂散點(diǎn)透視,有人稱之為飛鳥透視,至少有平遠(yuǎn)、高遠(yuǎn)、深遠(yuǎn),平遠(yuǎn)含平視視角,高遠(yuǎn)包含仰視視角,深遠(yuǎn)含鳥瞰視角。

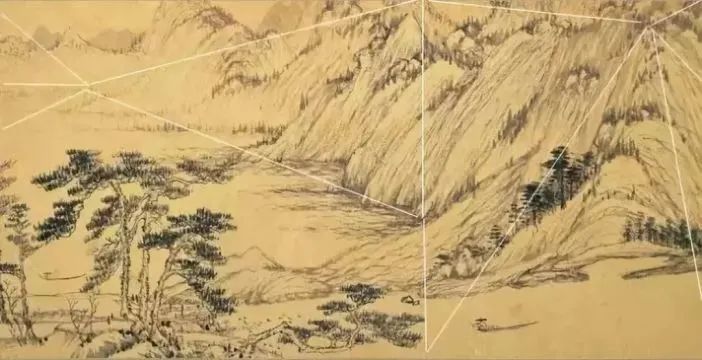

元·黃公望《富春山居圖》局部

比如郭熙的《早春圖》,黃公望的《富春山居圖》,雖有近大遠(yuǎn)小特征,但是光學(xué)成像規(guī)律并未嚴(yán)格遵循。這些畫中的山,并非完全參照真實(shí),而是畫家選取最精粹的部分,根據(jù)記憶再進(jìn)行重組。

是故這些中國畫中,畫家的目光不斷游動(dòng),包含了諸多視角,畫面中出現(xiàn)了多個(gè)消失點(diǎn)。而觀畫的過程中,我們的目光或者精神,可以像飛鳥一樣,從多個(gè)角度無限游觀。

這也是中國畫一貫追求的,我們的山水畫的理念,從來都是使人可游可居;花鳥畫的理念,從來都是寄情于物。

元·王蒙《青卞隱居圖》局部

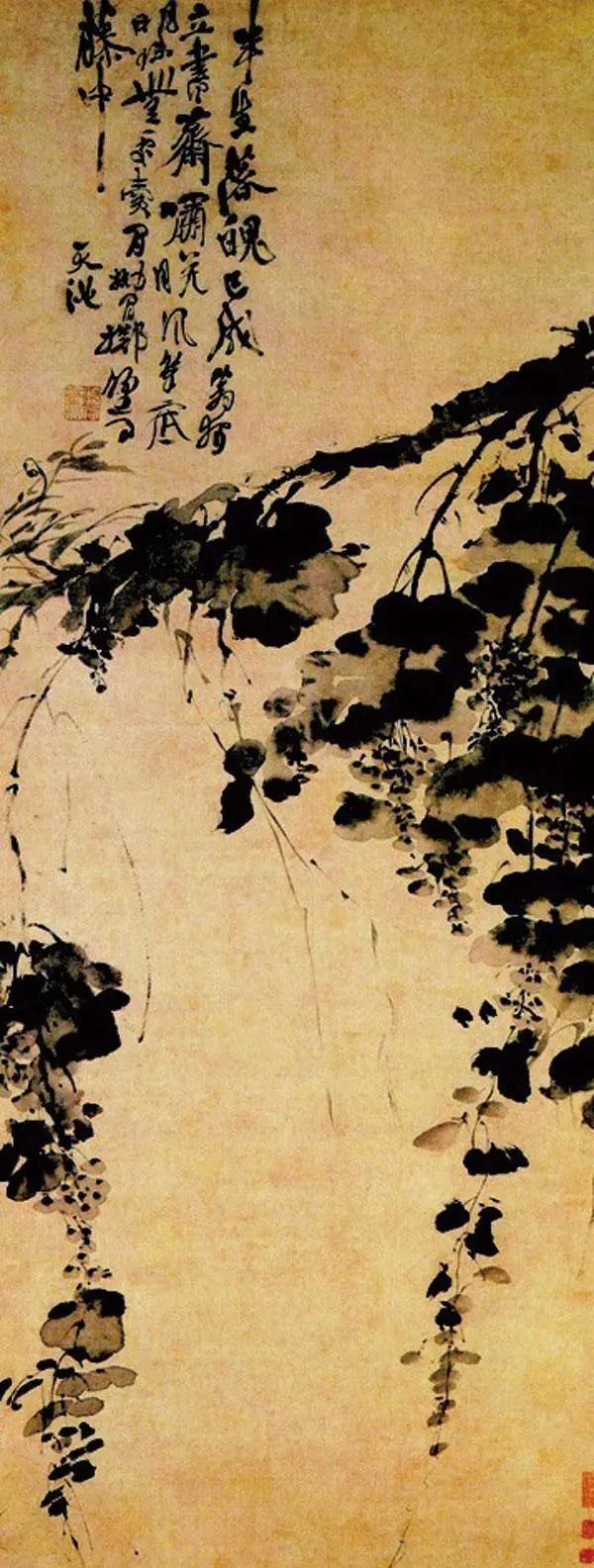

明·徐渭《墨葡萄圖》

文人畫成為主流后,筆墨的概念變得無比重要,文人士大夫們追求的是“逸筆草草、不求形似”,寫意成了中國畫的核心。

但這也不是說,中國畫就沒有寫實(shí)。

清代乾隆等統(tǒng)治階級(jí),喜歡寫實(shí)的繪畫。所以這一時(shí)期畫家將寫實(shí)技法與傳統(tǒng)繪畫相結(jié)合,中國畫又發(fā)展到新的階段。郎世寧、焦秉貞等人的畫一時(shí)成了主流。

清·郎世寧《百駿圖》

偏偏石濤玩出了新意。張大千說,他把近景畫的模糊而虛,將遠(yuǎn)景畫得清楚而實(shí),類似于我們今天相機(jī)把焦點(diǎn)對(duì)在遠(yuǎn)處,所以近虛遠(yuǎn)實(shí)。這確實(shí)是了不起,既合物理,又有美感。

清·石濤《蓮花峰圖》

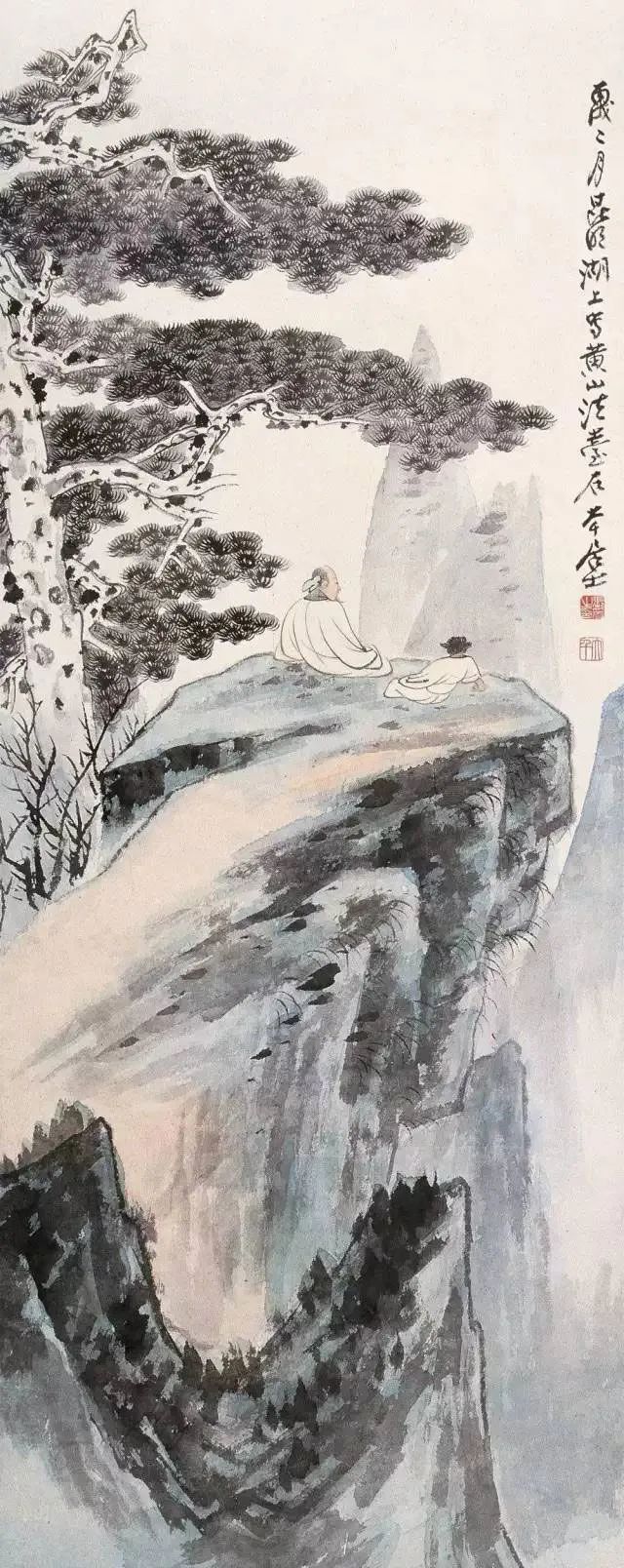

張大千山水

綜上:

一、中國畫,比西方更早發(fā)現(xiàn)并運(yùn)用了透視畫法。

二、中國發(fā)明了區(qū)別于焦點(diǎn)透視的散點(diǎn)透視畫法,畫里具有多重視角,空間無限延展,甚至出現(xiàn)了時(shí)間的概念,中國山水畫變得可游可居。

三、文人畫興起后,中國人追求“逸筆草草、不求形似”,相對(duì)于寫實(shí),我們更喜歡寫意。

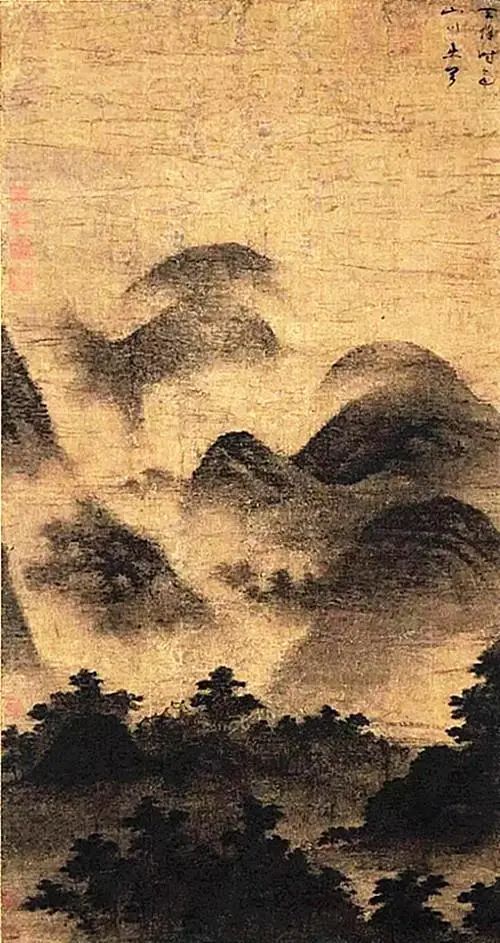

宋·米友仁《瀟湘奇觀圖》局部

掃一掃 加關(guān)注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號(hào):京ICP備-19026694號(hào)-1