服務熱線

010-57018965

真正的藏家不僅擁有藝術家的作品,還會用自己的方式影響著藝術家的創造。

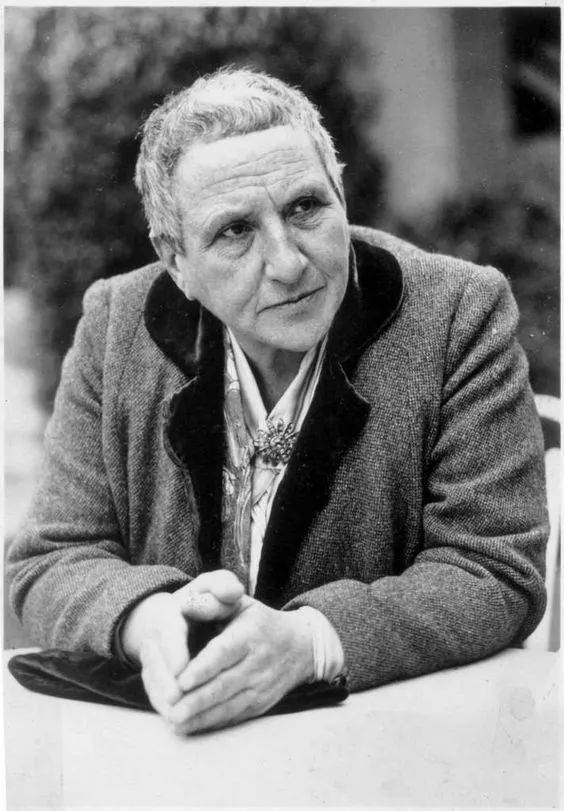

而回看整個藝術史,格特魯德·斯泰因(Gertrude Stein)便是其中的一位。

Gertrude Stein(左二)

Gertrude Stein(左一)

Gertrude Stein

她不僅是那個在藝術界一直被流傳的“花園街27號”(rue Fleurus 27) 的女主人,而且如果沒有她,或許會沒有畢加索的立體派,甚至畢加索。

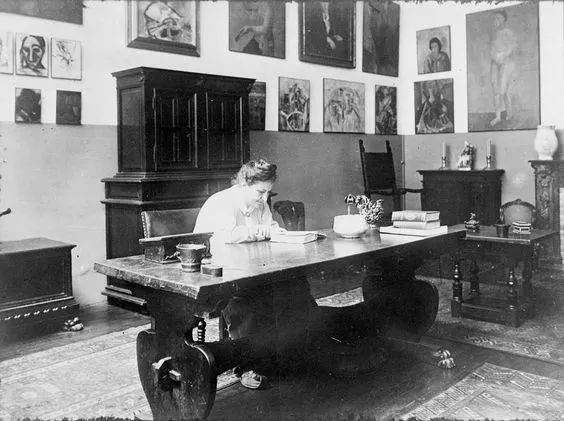

花園街27號 (rue Fleurus 27)

“花園街27號”女主人的藝術抉擇

1903年,格特魯德來到巴黎定居,住進了花園街 27號。這個地址在后來的日子里變得極其有名,因為它在各藝術巨匠的回憶錄里都被提及,成為二十世紀早期巴黎最受歡迎的藝術沙龍之一,在現代藝術史上造神無數。

在來到巴黎之前,格特魯德本來計劃是在巴黎寫作,但很快被喜歡藝術的哥哥萊奧·斯泰因所影響,并對現代藝術發生了興趣。

斯泰因家族合照

格特魯德兄妹倆經常拜訪安布瓦斯·沃拉爾的畫廊、盧森堡美術館等藝術機構。萊奧在沃拉爾畫廊買下了一幅塞尚的《引水渠風景》。1903年,當雕塑家羅丹和畫家雷諾阿為落選法國官方繪畫展覽的藝術家舉辦“巴黎秋季藝術沙龍”時,還處于萌芽階段的近代藝術給格特魯德留下了很深印象。

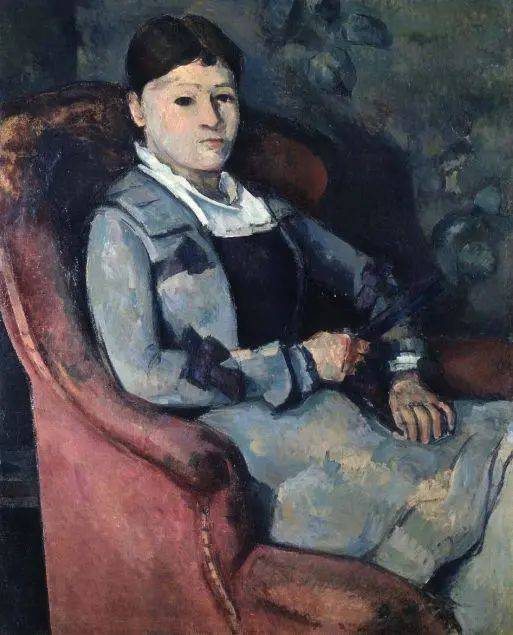

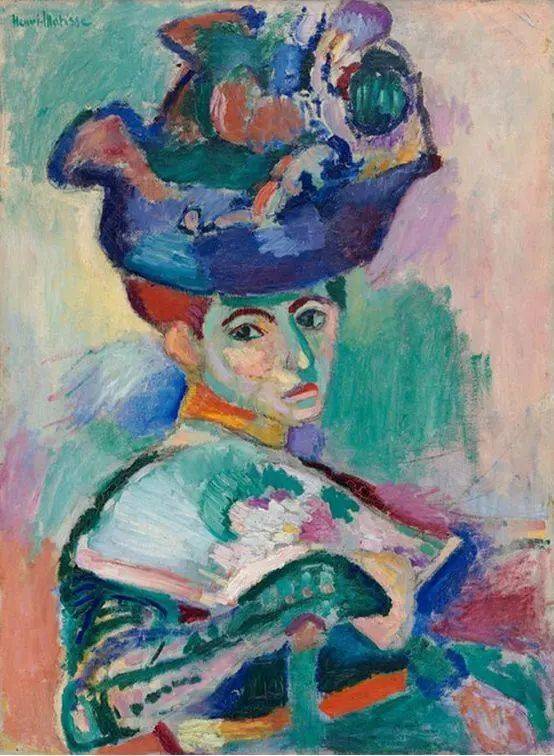

隨后在1904年的秋季沙龍上,斯泰因兄妹倆購買了一幅塞尚的《拿扇子的塞尚夫人》,然后又在1905年購藏了馬蒂斯的《戴帽子的女人》,這幅畫被視為前衛藝術“野獸派”在巴黎的正式亮相,展出后引來一片吵嚷,幾成學院派眼里的丑聞,但是兄妹兩人還是毫無猶豫地買下它,并以這幅畫為開始,建立起自己的前衛藝術收藏。等到1907年買下馬蒂斯的《藍色人體》時,花園街27號的客廳中集合了那個時期馬蒂斯的幾乎所有重要畫作。

此后他們與現代派的藝術家們交往頻繁。

《拿扇子的塞尚夫人》原斯坦因兄妹購藏,1914年后由格特魯德收藏至1943年。現藏蘇黎世E.G. Buhrle收藏基金會

馬蒂斯的《戴帽子的女人》,斯泰因兄妹從1905年收藏至1915年,其后轉賣給米蓋爾和莎拉收藏至1948年,現藏舊金山 MOMA 的 Elise S.Haas 遺贈

由于當時格特魯德有一定的財富積累,她在接觸那些立意創造新型藝術的畫家的同時,也經常在這些畫家最困難得時候慷慨解囊,收藏他們那些富有爭議的作品,以示在經濟上支持窮畫家們專心致志地從事新藝術的創造。

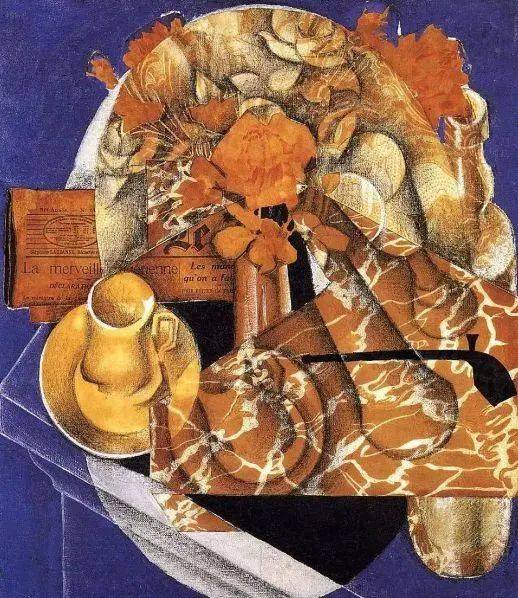

胡安·格里斯的《花卉》(1914)

格特魯德收藏至1946年

斯泰因兄妹并非職業畫商,他們對待藝術家就像朋友,和自己喜歡的人交往。在那個時候,幾乎沒有人知道何為現代藝術,博物館沒有陳列過現代藝術,大學里更沒有關于現代藝術的課程,因此花園街27號成了最有學術氣息的現代藝術據點。每周六,一幫旅居巴黎的作家、文藝批評家、藝術家把花園街27號的客廳塞得滿滿的,而客廳墻上也掛滿了如今被稱為巨作,而當時少有人問津的“奇怪作品”。

花園街27號的客廳

格特魯德的書房

除了將客廳打造成藝術沙龍,他們也總是竭盡所能,為那些還在不確定命運中奮斗的窮藝術家整合資源,哪怕有人只是為了吃飽肚子而來,相關當事人曾這么寫過:“花園街27號的周六沙龍,有人整晚都沒有離開過那個自助餐臺”。

而也是這個時候,才出茅廬的貧窮小子畢加索走進了格特魯德兄妹的視野。

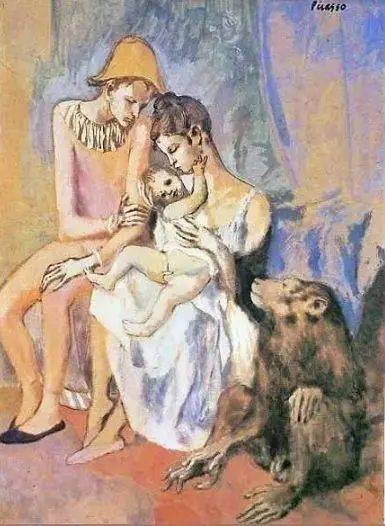

斯泰因兄妹和畢加索的關系開始于1905年。那年春天,兄妹倆先是從畫商薩戈手里買了畢加索的兩幅新作:《馬戲演員之家與猴子》和《提籃花的女孩》。很快,他們被作家亨利·皮埃爾·羅歇帶到畢加索的畫室。

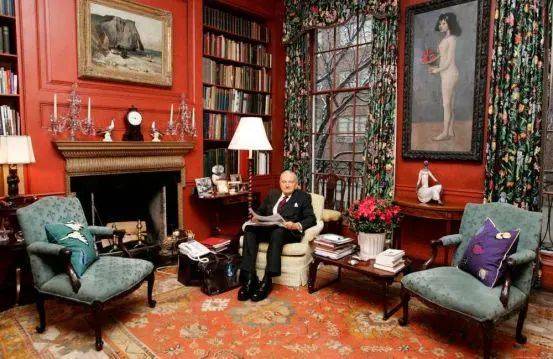

畢加索《提籃花的女孩》(右),原格斯泰因兄妹收藏,后轉手于藏家佩吉及大衛洛克菲勒夫婦,2018年在佳士得以1.1億美金成交

畢加索《馬戲演員之家與猴子》

那時畢加索還住在蒙馬特的“洗衣船”,貧困生活尚未真正過去。在畢加索當時的女友費爾南多眼里,這兩個美國人很富有,看起來也確實發自內心地喜歡現代藝術和藝術家,費爾南多后來回憶“他們第一次造訪就買了800法郎的畫,簡直出乎意料”。

格特魯德很喜歡這個西班牙人,開始定期購買他的油畫和素描,并邀請畢加索參加每周六的藝術沙龍。

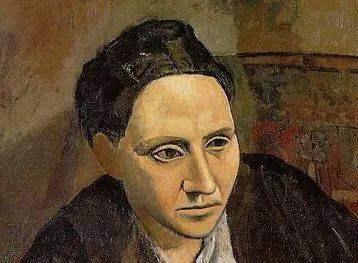

一幅《格特魯德·斯泰因》

讓畢加索成為“畢加索”

畢加索這時的創作雖正處在從藍色時期轉向粉紅時期的階段,但此時作品仍然延續了傳統的繪畫方式。當他走進花園街27號的客廳時,滿墻掛著的馬蒂斯的作品無不刺激著畢加索。這種刺激大致可歸納為以下兩點:

1.墻上所掛著的馬蒂斯畫作,正是馬蒂斯所開創的“野獸派”的作品。畫作所用的色彩與線條,是對傳統繪畫的大膽突破,更是當時畢加索作品所不能達到的前衛性。

2.當時的畢加索還是個小畫家,個人畫風還沒有建立。而成名頗久的馬蒂斯的畫,不僅有著自己的體系,還被藏家認可及大量收藏,這些都在刺激著當時“一無所有”的畢加索。

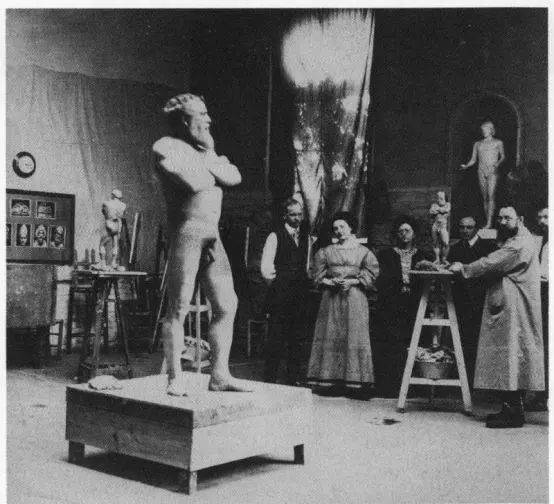

當時已享有名氣的馬蒂斯與他的藝術信徒

馬蒂斯在工作室創作作品

與大膽突破傳統繪畫的馬蒂斯相同,身為文學家的格特魯德其文學作品也是獨樹一幟,并標新立異的去反對傳統文學。而這種反傳統,通過新的語言表達方式和寫作技巧來增強語言的表意意識,也逐漸影響到了畢加索的繪畫作品中。

1905年冬天,格特魯德邀請畢加索為自己創造一幅肖像畫。而正是這一幅作品,那個世人熟知的畢加索終于初見雛形。

畢加索是繪畫的天才,其不只一次這樣評價自己的繪畫水平:“在我青年的時候,我就能畫得和拉斐爾一樣好”。而且,畢加索不僅畫得好,快也是他的一大特點。如果是常規的肖像畫,一個上午的時間,他就能綽綽有余的完美完成。但對于格特魯德的這件作品,他卻畫了近一年時間。

從1905年冬天到1906年夏天,格特魯德為這幅肖像做了八十次模特,畢加索也對畫面修改了100多次,最后還是在沒有模特地情況下,畢加索獨自潤色完成了《格特魯德·斯泰因》。

畢加索的《格特魯德·斯坦因》(1906),格特魯德本人收藏至1946年,現藏于美國大都會博物館

當作品完成時,藝術家朋友們看了都覺得不以為然,甚至不能算是一件好的作品;萊奧更覺得畫出這種作品的畢加索應該正處于瓶頸期,擔心其未來發展。而格特魯德雖然說不出緣由,卻被畫中的“前衛”表現手法所吸引,很是喜歡,并將它掛在了客廳的墻上。

如今我們通過藝術史進行回看,這件作品是畢加索以新的姿態在“現代主義繪畫”中實現最為關鍵的轉折。

在以往的創造中,無論是畢加索的“藍色時期”作品。還是“粉紅時期”作品,其繪畫主題雖都隨著自己的內心感受而改變,作品的感染力也是截然不同的,但其創作方式還是延用了傳統的。而上面這件《格特魯德·斯泰因》的頭部、面部以及五官,畢加索開始嘗試以切割般的塊面去表現,而這種畫法不僅有塞尚的味道,更正是以后的“立體派”的一大特色。

畢加索的《格特魯德·斯坦因》(1906)局部

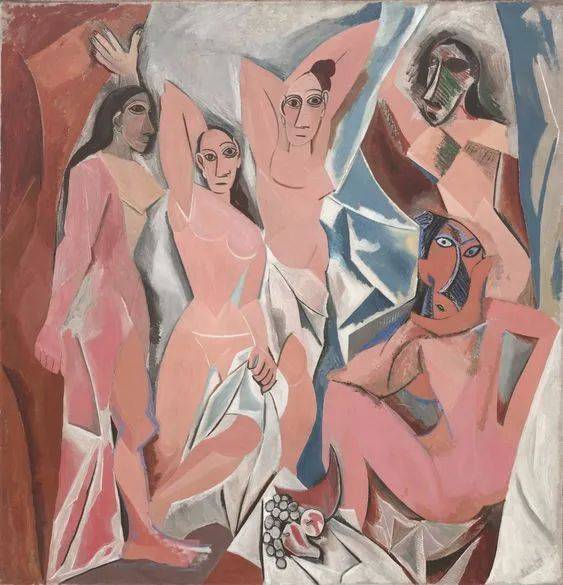

而正是基于這件作品的畫法,畢加索嘗受到了從來沒用過的新滋味。此后畢加索更為“膨脹”,以此畫法畫出了那被視為世界進入近代藝術的代表作《亞維農少女》,開創了“立體派”。

畢加索《亞維農少女》

試想一下如果當時格特魯德沒有邀請畢加索為其創造,或者畢加索所繪畫的對象不是他所尊敬的格特魯德,那他還是百余次的對作品進行修改嗎?如果格特魯德當時沒認可這件作品,畢加索以后還會使用這種畫法嗎?如果都是否定,夸張的來說沒有格特魯德,或許就沒有畢加索和那以后震撼畫壇的“立體派”。

而這件《格特魯德·斯泰因》,從巴黎逃亡到意大利,再回到祖國美國,格特魯德一直帶在身邊,直到她于1946年去世。

就像畢加索是現代藝術領域的實驗家一樣,格特魯德是文學領域里現代主義敘事方式的實驗大師。將格特魯德的文學與畢加索立體派的繪畫對比來看不難發現,她在處理文字時也是在淡化甚至拋棄了文字的字面意義,用文字筑成一個立體的文本語言,直指人物靈魂的深處。而那些文字所形成的“場域”和畢加索立體派作品一樣,讓人感到似是而非、朦朦朧朧、亦真亦幻。

成名后的畢加索與格特魯德等人的合照

如今,在文學界中,格特魯德有著極高的地位,不僅被公認為造就了海明威,而且被認為文學史上的一座高峰。但或許現在很難說清,兩人所取得的成就,到底是畢加索立體派影響了格特魯德,還是格特魯德的文字成就了畢加索。但作為藝術家與藏家,兩人的牽絆顯然不只于簡單的買賣,而是相互促進與前進,挑戰與突破傳統。

掃一掃 加關注

Copyright ? 2019 北京嘉利文化交流有限公司 All Right Reserved.備案號:京ICP備-19026694號-1